|

|

|---|

|

台輪三尺三寸 重量六百キログラム 【製作・奉納】 島田正治 【監修】 氏子総代山上定吉・神輿師小川政次 【奉納】 氏子六ヶ町 |

|---|

|

この『たけくらべ』や一葉の日記『塵中日記』には当神社の祭礼の様子がいきいきと描かれており当時の千束稲荷神社、龍泉寺町を偲ぶことができます。(なお当時の祭礼は八月に行われていました)  「八月廿日は千束神社のまつりとて、山車屋台に町々の見得をはりて土手をのぼりて廓内までも入り込まんづ勢ひ、若者が気組み思ひやるべし」 「打つや鼓のしらべ、三味の音色に事かかぬ場所も、祭りは別物、酉の市を除けては、一年に一度の賑ひぞかし。三島さま小野照さま、お隣社づから負けまじの競ひ心おかしく」  「明日は鎮守なる千束神社の大祭なり。今歳は殊ににぎはしく、山車などをも引出るとて、人々さわぐ。隣りなる酒屋にて両日間うり出しをなすとて、かざり樽など積みたつるさま勇ましきに・・・」 なお神社周辺には樋口一葉ゆかりの名所として台東区立一葉記念館(台東区竜泉3-18-4)、樋口一葉旧居跡(竜泉3-15-2)などがございます。ぜひお立ち寄りください。 |

|---|

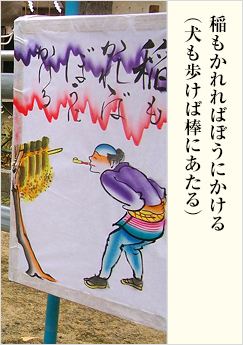

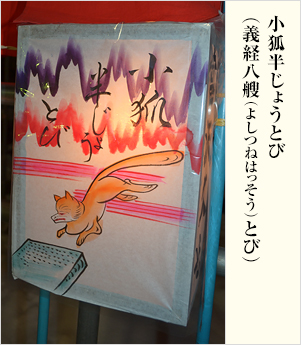

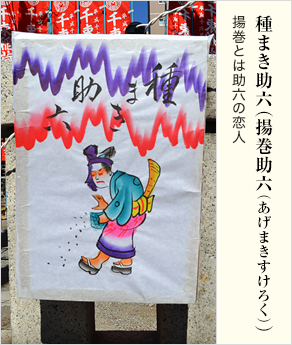

地口とはいわゆる駄洒落のことで、地口行燈とは行燈に駄洒落を絵と文句で描いた、要するに一コマ漫画です。かつては江戸中どこの稲荷神社でも見られましたが、今では地口絵を描く職人が少なくなり、この光景もほとんど見られなくなりました。そこで当社では江戸以来の初午祭の風習を守り伝えるべく境内に百灯余りの地口行燈と幟旗を掲げ、また子供たちには御菓子を配っています。 なお当神社の初午祭は二の午に行っております。 |

|

|---|